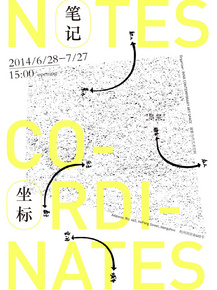

笔记 坐标

Download PDFQ

A

刘畑: 于您,清影是什么?您会怎么描述清影,或者,对清影印象最深的是什么?

Candida Höfer: 以我来说,清影是个展示各种不同形态的当代艺术的平台,也是年轻中国艺术家,应邀的外国艺术家和艺术爱好者(即有艺术向往的人)聚会的所在。清影是让年轻艺术家体会观众如何理解他们的作品,并可以支撑观众与艺术家之间的交流。

陈栋帆: 孩子吧,从出生到现在一起长大,现在她已经很独立了。清影不是一个具体的形态,准确的讲是一种不合时宜的理念,从改变和提升自己、影响周围开始,进而希望能够改变世界,是一个现代版唐吉柯德与风车的故事。印象最深的是曾停驻在清影来来往往的人吧,这里收藏了很多人的青春和记忆,这些痕迹是眼睛看不到的。

陈彧君: 清影是杭州年轻艺术家作品展示及交流最为常态化的地方。

方伟: 清影对我来说是一种状态,初见清影这份理想主义的真诚和激情吸引了我。那是值得你相信和努力的。

郭熙:

清影从来没有把盈利作为工作的核心,它不断在地在探索和挖掘杭州这座城市里新鲜的艺术血液,用自己的力量建设着杭城的艺术生态。

清影有一种很开放的心态去面对新的事物,不断地在学习和吸纳不同的内容,而不是抱定某一种审美趣味。这种开放的心态对于一个艺术空间来说是非常重要的,回顾过去数年的活动我们可以很明晰地看到清影正在成长为一个更加成熟的机构。

对清影印象最深的是这个空间的管理者,他们在工作中所持有的非常独立的态度和专业的精神塑造了清影的性格。作为艺术家和这样的机构合作总是非常愉悦的。

黄淞浩: 抛去情感色彩。她很多年了,一直在独立地做事,形成自己的气质,这个很重要。

刘畑: 一个“独立”的空间。印象最深的是:不依赖、不勉强、不厌倦。

刘杰君: 首先不可否认得是清影是我的客户,我是清影的供应商,为清影提供互联网解决方案。但是在具体项目过程中我和清影的关系并不是那么明确,相互讨论、沟通以及研究让我们关系更像是合作者。到目前为止还未去过清影空间,印象最深的是清影2013年的画册,整本画册无论从结构逻辑、设计板式以及内容都给我留下了较深的印象,从画册能看出清影对艺术的追求和品质的执着。

吴俊勇: 清影是杭州最火爆的空间。印象最深是乐观的、双语的、西瓜发型的老板娘。

徐益英: 清影是我们一直在做的一件事情。

虞琼洁: 清影,如同站点,是艺术家、设计师和对艺术向往的人们在日常生活中必经的站点。到站,蓄电,继续上路。

周轶伦: 设计公司。

郑泓: 清影是自发产生的公共艺术会馆形态的当代艺术空间。清影的公共性来自于她所坚持的开放和独立的策展理念,也来自于那些曾经被清影择取的艺术家作品中的自由和诚挚的艺术态度。多年来,清影所具有的独特魅力不断吸引着对艺术的自由精神和实验性的学术品质具有交流愿望的观众,这些来自社会各个领域的热情不断的观众群体也使清影的公共性不断得以实现和增强。持之以恒,清影终将被作为具有当代公共文化建构价值的艺术空间而被更为广泛地关注和铭记。

刘畑: 杭州在文化艺术的空间方面,您觉得是否有欠缺?有没有什么期待和建议?

Candida Höfer: 我只来过杭州几次,所以我很难恰如其分地说。因为杭州的历史与文化传统悠久,并且对整个中国起著重要作用,还有中国美术学院自身传统的深渊,广义地说来,我认为杭州这座城市可以通过当代艺术的潜力,以及其所囊括的不同媒介与形式,进行再造与更新,便建立一套新的,具有创意性的文化趋势。

陈栋帆: 有欠缺所以我们才要改变,但并不只是艺术空间的问题,需要给城市一些时间,但也不必拔苗助长,杭州自然会有自己的模样。

陈彧君: 杭州在空间运作上最缺乏持续性。而,这点靠热情可能是不够的,还需要整个生态的市场化搭建。

方伟: 空间大小并不重要,空间中的人才是关键。标准是人的行为建立或瓦解的。如果有欠缺,改变它的也是人。

郭熙: 杭州一直处于以美院为中心结构中,其他的艺术机构在这个结构下发展并不容易,中间缺失的环节很多,不能形成一个完善的运转机制。这种情况下很多年轻的杭州艺术家要流向北京、上海去寻求机会。我期待将来的杭州能够多一些类似清影这样的艺术机构,能够逐渐形成一股力量,把更多好的资源吸引到杭州来,把好的艺术家能够留存在杭州,从而形成一个良性的运转机制。

黄淞浩: 是,但哪里都会有欠缺。杭州的空间似乎太少了,也有可能是被美院这棵大树给遮住了。当然,不包括那些做传统绘画,并且有稳定藏家的机构。真正有活力,并且能够给年轻艺术家提供实验场的机构真的不多。

刘畑: 有很大的欠缺:欠缺“有意思”的地方,可以释放想象力、形成交流、制造多样性,让人们的闲暇时光不在屏幕上度过。

刘杰君: 虽然离杭州不远,但是对杭州真的缺乏了解。

李剑鸿: 看看总会有欠缺,其实也没什么。跟钱塘潮一样自然,退去一波又会来一波。

吴俊勇: 不缺,但要多样化。

徐益英: 期待有专业人才来主管文化领域,这样的话无论是电影、音乐、艺术每个领域通过努力都能慢慢做到国际专业水准,那么城市就会有意思,优秀的创作人才也能留得住。每次听到艺术家去了北京上海,心里会感到很可惜。

周轶伦: 一切都会更好的

刘畑: 随着清影将在纽约设立工作站,您希望有什么交流、活动……可以在纽约和杭州之间建立起来?

Candida Höfer: 艺术,包括当代艺术,是以不同文化经验作为基础的。其同时,艺术本身也是交流的一种方式。纽约不仅是作为美国当代艺术本身的重镇,而是当代艺术市场的重要平台。因为清影的纽约工作站,年轻中国艺术家将会有机遇亲身去体会一个国家化的观众并与他们国际艺术家同事们沟通。清影的纽约工作站也应该让这些年轻艺术家跟那些与他们情景类似,也是身处国外的其他中国艺术家谈一谈彼此的经历。

陈栋帆: 一切未知,未知才有更多的可能。

陈彧君: 我觉得交流本身不仅是要让自己再去延伸视野,更是让外界了解自己,后者尤其重要。

方伟: 希望能引进一些优秀的艺术家来交流,希望视野能够更大一些,不仅仅局限在杭州或者纽约。

黄淞浩: 工作站?这个听起来就很酷,很不一样。我觉得,它跟工作室或者驻地的区别在于功能的明确,是一些不得不的实践,是带着明确问题和准备的。

刘畑: 杭州的完整面积是十几个纽约的大小:纽约的面积1214平方公里,杭州的面积是16596平方公里,两个地方的人口相当:纽约是834万,杭州是人口884万,然而,是什么让同样是800万人对世界的作用有那么大的差距?这就是交流活动所应该一直关心的主旨。

虞琼洁: 清影去向纽约,设立新的站点,这是新的启程。希望在未来,清影能和我们分享纽约的那些事儿;也希望纽约和杭州的两个站点,能够乘载更多的我们。

吴俊勇: 带领杭州人民走向世界!

徐益英: 我希望清影能更打开一些,去试试新的可能性。具体能做些什么还要到了纽约后,慢慢才会知道。

周轶伦: 虚拟。

郑泓: 纽约工作站应该是一个可以发挥很大作用的艺术交流平台,也需要将清影2号空间的活力继续保持下去,形成两边的互动机制,让一直关注和喜爱清影的朋友们继续可以感受到清醒自由的空气。

刘畑: 您认为艺术家最重要的品质是什么?

Candida Höfer: 以我来说,艺术家必须能坚持,对广义品质的眼光也得锐利。

陈栋帆: 首先是一个有灵魂真实的人,作为艺术家幽默一点会很有趣。

陈彧君: 独立性。

方伟: 敏感的体验以及劳作。

黄淞浩: 独立。独立能催生自觉和问题意识,能形成判断和信心,当然,独立并不是否定他者的,而是更好的审视当下的事物,包括自己。这仅是眼前的认识,跟自己的状态有关。

刘畑: 每个艺术家都会有最重要的品质,但不会有唯一最重要的品质。对我而言,它是:一种独立面对无限建立世界的能力。

刘杰君: 自我洞察力我觉得是艺术家最重要的能力,冷静的洞察外界以及自我和外界的关系。我认为保持这样的洞察是艺术家最重要的品质。

李剑鸿: 不偷不抢。

廖文峰: 能不停地生产看法。

吴俊勇: 天马行空

徐益英: 做人。

周轶伦: ??????[就是一串问号]

郑泓: 特立独行

刘畑: 现在有没有什么在束缚着您?如果有,是什么?

Candida Höfer: 我一直在追求新的形态,要么使用一些比较古板得,已经被废弃得媒介,要么使用一些崭新的方式,便释放我自己,并消解实践所带来的重担。

陈栋帆: 是身体,我被困在这臭皮囊里。挣脱不掉,只好通过各种方式慢慢释放,直到只剩下这身臭皮囊。

陈彧君: 思想上你可以很自由,但在时间和空间上我们是无法去超越的,这也是我们创作的一个命题。

方伟: 都是自我搏斗。然而我想这恰使生活显的具体,一直希望自己能够有更多的包容。

郭熙: 当然有束缚。最大的是个人智力上的束缚,目前我不太满足于这种个体艺术家方式的工作,这种智力上的束缚导致工作进展地非常缓慢。我打过一个比方,艺术家如同一个投篮者,好的艺术家的命中率比较高,差一些的投得可能不太准,但是这种传统的投篮方式再好的艺术家可能一天也只能进很少的球。如何在艺术生产方式上得到一种解放,如何制造一台投篮准确有高速的机器,是我目前在探索的问题。

黄淞浩: 有,刚刚毕业一年,很多经验都是新鲜的,面对的问题也是东一出西一出,只能一个个来解决,眼下最大的束缚是如何梳理这些问题。有点像,经验值到了一定程度才能升级,当然这个升级不是“成功学”意义上的。

刘杰君: 束缚总是在那里,挣扎大概就是人生。目前最大的束缚还是执行力的问题,希望早日达到下一个束缚。

李剑鸿: 懒。最近有点懒。

廖文峰: 当然,比如缺钱。

吴俊勇: 有,我的性感红内裤。

徐益英: 肯定会有,比如语言问题,它已经困扰我的工作了。

周轶伦: 人就是建立在各种束缚的制约中,这是你需要的,自然存在的,相对有益的。